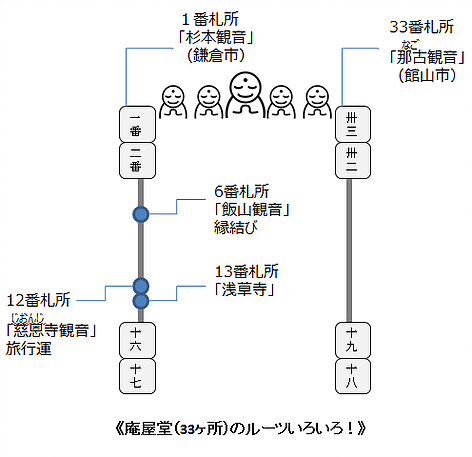

舎人の庵屋堂(坂東三十三観音霊場)

anyado

旧跡・名所

神津百観音の中で最も集落の近くにある、島民の暮らしに根付いていた霊場です。

舎人(とのり)の庵屋堂について

「庵屋堂」は「坂東三十三観音霊場」を模してつくったお堂だと言われています。

基となったこの「坂東三十三観音霊場」は、鎌倉時代に源頼朝によって造られたものでした。 昔、旅人の避難所とされ、「坂東」と呼ばれていた「足柄山」や「箱根の坂の東一帯」の武者たちが、源平の合戦時、九州にまで歩みを進めていった途中の西国(和歌山、奈良、大阪、京都、兵庫、滋賀、岐阜)で見聞した西国三十三観音霊場へ信仰を持ったことや、源平の戦いの後、敵味方を問わない供養や永い平和への祈願が盛んになり、源頼朝が篤い観音信仰を持ったことから開設されました。

では、なぜこの「坂東三十三観音霊場」が神津島に造られたのか?

そもそもの始まりは、石野田嘉衛門の妻が島外に出稼ぎに出た夫を心配するあまり、山中で自害して果てたことから、これを不憫に思った夫が坂東三十三観音霊場を巡拝し、その冥福を祈ったといいます。

庵屋堂は、天保三年(1832)に石野田嘉衛門が死去した後、その子が安政五年(1853)に所有地である「舎人(とのり)」の山の中に建てたものでした。

嘉衛門家では、代々この庵を大切に守ってきましたが、お堂が山の中にあると山畑の忙しい時、漁業のせわしい時には、手が行き届かないことがありました。そのため、手近な村内にある「せんき」と呼ばれる場所にこのお堂を移しました。

その後、濤響寺の住職が「夢の中に嘉衛門が現れ、元の場所に帰りたい」と言っていたということから元の「舎人(とのり)」の山の中へ移し、今に至っています。

島民の暮らしと庵屋堂

島民がこの地を訪れたのは、親しい人が亡くなった時でした。神津島では、葬儀は一日の内に行われるという習わしがあり、この葬儀が終わると親戚縁者を始め、まず秩父山に登り秩父堂でお詣りをしました。

その後、初七日以降の七七忌に至るまで、法事を行った上でお詣りに行ったのがこの庵屋堂でした。

現在では、すべての習わしが残っているわけではありませんが、島民の暮らしにも根付いていた霊場であったと言えます。

お堂への道のり

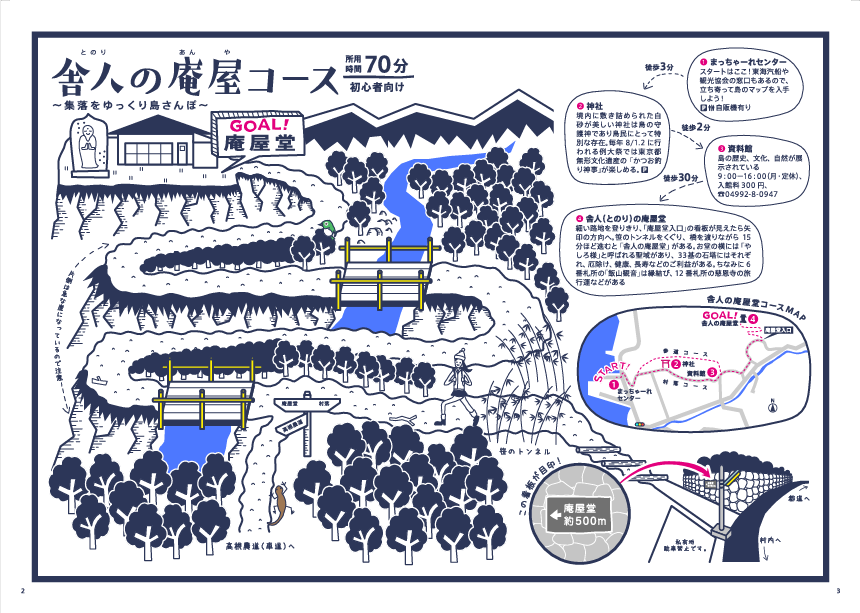

山道入口からお堂までは往復70分ほどかかります。

神津島前浜港にほど近い、まっちゃーれセンター(観光協会)から歩いて20分ほどの場所に庵屋堂山道入口があります。

写真にあるような、集落内の小さい駐車場と石垣の間にあるため、油断していると見逃してしまいそうですが、「庵屋堂」文字を目印に見つけてみてください。

入口は、人一人がようやく進める、狭い道になっているので一人ずつゆっくり入っていきます。

途中から上り坂になり、道幅も狭くなるので足元を見ながらゆっくり上がっていきます。

上り坂の途中では、振り返ると集落を見下ろすこともできます。

草の生い茂る道を抜けると、竹林が現れます。

この竹林は、山道のほんの一部ですが、木々の山道を歩く際とはまた違った雰囲気を味わうことができます。

竹林を抜けると、再び緑の山道になり、登り切った先には分かれ道が現れます。

写真の左、看板の立っている方の道を下っていきます。

湧き水が流れる小川には小さな橋が架かっており、島民の方が、庵屋堂までの道をしっかり造り、守り続けていることが伝わってきます。

上り坂や下り坂は最初の内だけで、基本的に静かで落ち着いた雰囲気の山道が続きます。写真にある道は、軽やかに歩けるスペースで道幅は広くなっていますが、転落防止の柵や手すりは付いていません。充分注意して歩きましょう。

途中、左手の林の隙間から海が見える場所も!

山道を進んで20分ほどで、視界が徐々に開けて、まもなく「庵屋堂」が現れます。

基となった「坂東三十三観音霊場」は、それぞれの観音様が離れたところにありますが、神津島の「坂東三十三観音霊場」つまり、「庵屋堂」には三十三の観音様がこの一箇所に集められています。

左上の写真にある、コの字型の霊場の両脇を数えると三十三基ぴったりの観音様が並んでいます!訪れた際には、数を数えてみたり、それぞれの観音様にお詣りしてみては?

イラストマップ

基本情報

- 所在地

- -

- アクセス

- -

- 電話番号

- -

- FAX番号

- -

- 営業時間

- 通年訪れることはできますが、外灯がないため日没までには戻るようにしてください

- URL

- -

- ハイキング

- 知識が増える

- 昼間にオススメ